Schlagwortarchiv für: Ausgabe 02/2024

Von der Linie in die Matrix

Unter dem Projektnamen #OneGK hat die Deutsche Kreditbank AG in rund einem Jahr das Organisationsmodell für 140 Mitarbeitende im zentralen Geschäftskundensegment umgestellt. Das Besondere an dieser Reorganisation: Die Neugestaltung hat nicht etwa eine Unternehmensberatung übernommen, sondern wurde von Mitarbeitenden und Führungskräften entwickelt. Begleitet wurde der Prozess von einem internen Change Team.

Für Privatkund:innen ist die Deutsche Kreditbank AG (DKB) die zweitgrößte Direktbank in Deutschland. Das ebenso große, zweite Standbein der Bank liegt im Geschäftskundensegment. Dort hat sich die DKB auf ausgewählte Zukunftsbranchen spezialisiert: erneuerbare Energien, Wohnen, Kommunen, Infrastrukturen, Gesundheit und Bildung sowie Landwirtschaft und Tourismus. Die zentrale Steuerung dieser Kundengruppen erfolgte bisher aus drei eigenständigen Zentralbereichen mit insgesamt 140 Mitarbeitenden.

Zunehmende Komplexitäten, neue Kundenbedürfnisse, ausgebaute Schnittstellen zu den Vertriebseinheiten in ganz Deutschland und steigende regulatorische Anforderungen führten zu Doppelstrukturen und -arbeit in den drei Bereichen. Zugleich zeigte sich, dass neue Aufgaben insbesondere zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit zunehmend in „Task Forces“ nur gemeinsam gelöst werden konnten. Das vermehrt kooperative Vorgehen war zwar eine gute Entwicklung, passte jedoch nicht zur Linienorganisation in drei einzelnen Einheiten.

Im April 2022 fiel deshalb die Entscheidung: Aus drei Bereichen mit gewachsenen Strukturen sollte ein gemeinsamer, schlagkräftiger Bereich werden. Das Zielbild: ein Bereich, der Produkt- und Portfoliomanagement für die unterschiedlichen Branchen vereint, regulatorische Anforderungen umsetzt und den Vertrieb unterstützt.

Projektorganisation: Vertrauen und Freiraum

Bei jeder Reorganisation stellt sich die Frage: interne Lösung oder externe Begleitung? Je umfangreicher das Projekt, umso häufiger wird eine Beratung ins Boot geholt, um den unvoreingenommenen externen Blick und Erfahrungskoffer einzubringen. Ganz bewusst haben wir uns bei dieser Neuaufstellung für eine interne Lösung und das Vertrauen in die Inhouse- Fähigkeiten entschieden.

Die eigenen Teams wissen am besten, wo die Schmerzpunkte liegen.

Das Projektteam sollte mit unterschiedlichen Hintergründen und Kompetenzen ausgestattet sowie gut vernetzt in den drei Bereichen sein, um sie im Ganzen repräsentieren zu können, dennoch aber nicht zu groß, um beweglich zu bleiben. Es war ein Novum, dass die drei bisherigen Bereichsleitungen nicht Bestandteil des Projektteams waren, sondern als Auftraggeber nur mit Vetorecht nach dem Konsentprinzip agierten. Es erforderte Mut, die eigene Organisationsstruktur nicht selbst zu entwerfen, sondern das Projektteam mit maximalem Freiraum auszustatten. Am Ende war dies einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren des Modells und dessen Akzeptanz. Nur die Projektsteuerung wurde aus einem anderen Bereich rekrutiert, um eine neutrale, aber auch projektsteuerungserfahrene Schlüsselposition zu schaffen. Methodisch begleitet wurde das Projekt vom internen Change Management, das viel Erfahrung im Gestalten von Veränderungsprozessen hat und damit den neutralen Blick einer externen Beratung einnehmen konnte.

Iterative Entwicklung des neuen Organisationsmodells

Das Projekt begann im Frühsommer 2022 mit dem Ziel, die neue Struktur im Juni 2023 zu starten. Der Projektplan war ambitioniert, damit aber auch klar und eindeutig – entscheidend für so ein großes Projekt. Es gliederte sich in vier Phasen:

- Research-Phase

- Konzept- und Designphase

- Besetzungsphase

- Umsetzungsphase

In der Research-Phase ging es vor allem darum, möglichst viel Wissen sowie viele Bedürfnisse und Anforderungen im Projektteam zu sammeln. Dafür wurden unter anderem rund 50 Interviews mit internen Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen und den Vertriebsregionen geführt und daraus Anforderungen an den neuen Bereich in zwölf Leitsätzen zusammengeführt. Danach war klar, die Neugestaltung würde ein Frühjahrsputz der Aufgaben und eine organisatorische Kernsanierung werden.

Der erste „Pulse Check“ fand statt, bevor es in die Konzeptionsphase ging. In insgesamt drei Befragungen über den Change-Zeitraum hinweg wurden alle Mitarbeitenden der zu fusionierenden Bereiche zu Akzeptanz und Klarheit der Vision, Prioritäten und zum Wohlbefinden anonym befragt und die Ergebnisse transparent geteilt.

Es folgte die Konzept- und Designphase, in der in drei Sprints iterativ das neue Organisationsmodell entwickelt wurde. Jeder Sprint endete mit einem Review, in dem der neue Prototyp verschiedenen Stakeholdern, wie HR oder den Regionen, vorgestellt und neue Impulse gesammelt wurden. In dieser Phase wurden alle bisherigen Aufgaben der drei Bereiche zerlegt und in neuen, homogenen Clustern auf einem virtuellen Whiteboard vom Projektteam unter neuen Überschriften gebündelt.

Blick in die Werkstatt als Instrument der Transparenz

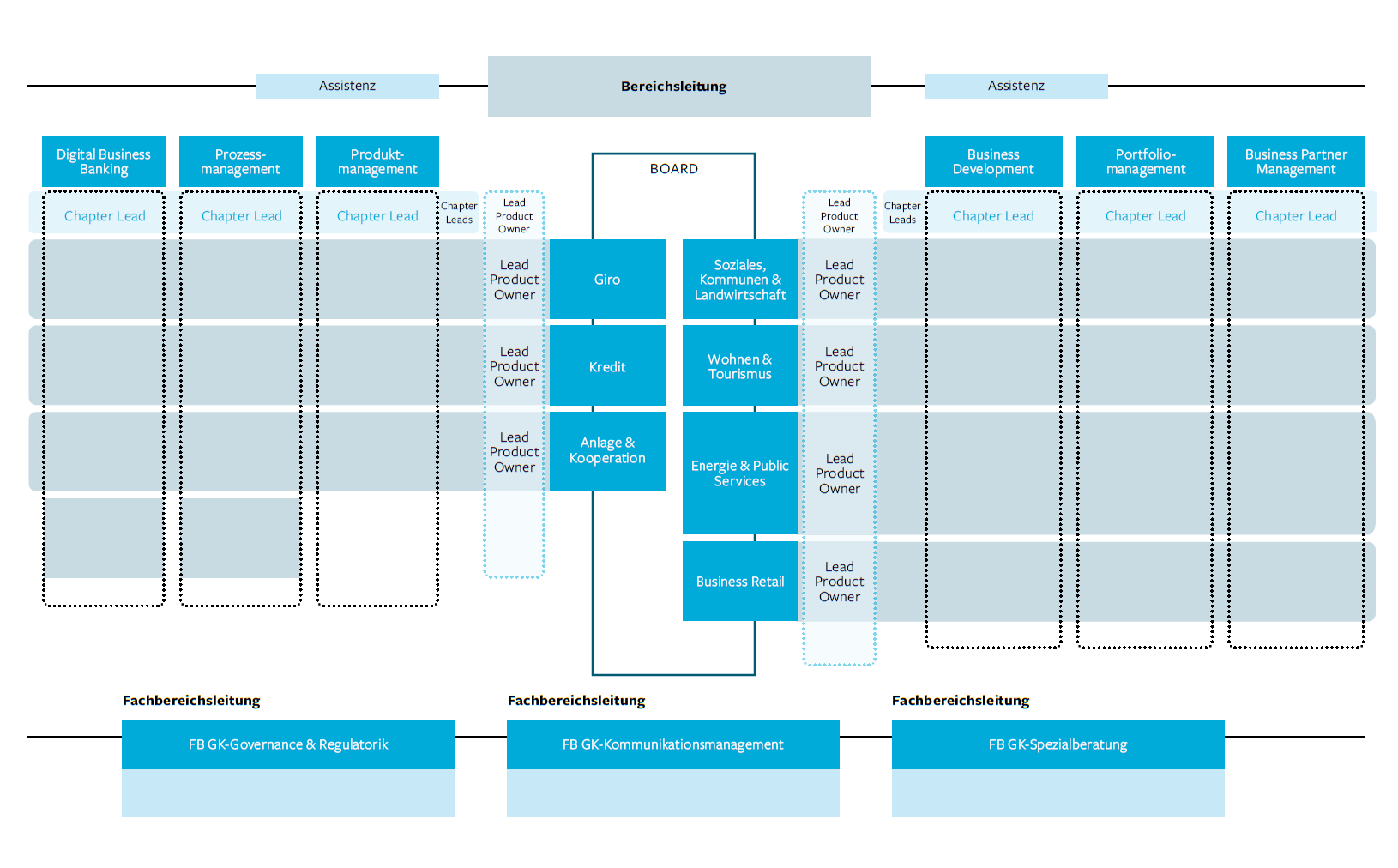

Außerhalb des definierten Purpose liegende Tätigkeiten sollten eingestellt oder ausgegliedert werden. Als frühes Ergebnis wurde klar, dass neben den marktnahen Aufgaben des neuen Bereichs „Geschäftskunden“ eine eigene funktionelle Struktur für Prozess- und Produktmanagement benötigt wird, die zudem die digitale Transformation mit umschließt. Dies war als zentraler Wettbewerbsfaktor und Schmerzpunkt der Vergangenheit identifiziert worden. Die daraufhin vom Projektteam entwickelte Zielstruktur zweier Matrizen für Markt und Produkte mit drei unterstützenden Linien überzeugte – und gewann aufgrund seiner Form rasch den Spitznamen „Schmetterling“.

Abbildung: die neue Struktur

In Review- und Breakout-Sessions konnten alle Mitarbeitenden einen Blick in die Werkstatt des Projektteams werfen und den aktuellen Entwicklungsstand des Organisationsmodells einsehen – ein enorm wichtiges Instrument, um Transparenz zu schaffen, auch wenn Ergebnisse noch nicht final waren. Es fällt vielen Menschen leichter, einen Veränderungsprozess mitzugehen, wenn sie ihn auch „miterleben“ dürfen und nicht nur Ergebnisse präsentiert bekommen: Change ist Prozess. Deswegen waren auch die Open Hours ein entscheidendes Format, denn:

Veränderung braucht Begleitung.

Es ist völlig normal, dass Menschen unterschiedlich auf Veränderungen reagieren: von Vorfreude bis Angst sind alle Gefühle menschlich. Umso wichtiger war es, dass das Change Team mit den „Open Hours“ ein durchgängiges Format angeboten hat, in dem Mitarbeitende mit oder ohne ihre Führungskraft einen wertfreien Raum für ihre Sorgen, Bedenken und die Möglichkeit zu einem persönlichen Coaching fanden.

Führungskräfte stellen sich bei Mitarbeitenden vor

Es folgte die Besetzungsphase und mit ihr ein Marathon an Formaten. In Roadshows und „All Hands“-Veranstaltungen wurden der „Schmetterling“, die neue Struktur, vorgestellt und viele Fragen dazu beantwortet. In einer einwöchigen, virtuellen Rollenmesse konnten alle bisherigen Führungskräfte und Mitarbeitenden die neuen Rollen kennenlernen und sich ein Bild davon verschaffen, welche Rolle zukünftig die richtige für sie sein könnte. Insgesamt 25 neue Rollen wurden in 32 Terminen mit durchschnittlich rund 70 Teilnehmenden präsentiert. Der Change war radikal: Aus der alten Welt mit überwiegend generalistisch angelegten Rollen wurden in der neuen Welt vor allem spezialisierte Rollen in einer ineinandergreifenden Matrix.

Deswegen war die Besetzungsphase zweigeteilt:

Zunächst wurden die Führungs- und Steuerungsrollen unternehmensweit ausgeschrieben, besetzt und kommuniziert.

An einem Hot-Job-Day stellten sich die neuen Führungskräfte mit ihren neuen Verantwortungsbereichen bei den Mitarbeitenden vor. Alle Mitarbeitenden konnten danach drei Präferenzen für ihre neuen Rollen angeben. Anhand derer wurde die Besetzung durch das Führungsteam vorgenommen. Dabei konnten gut 90 Prozent aller Erst- und Zweitwünsche berücksichtigt werden. Dies ist ein direkter Erfolg der „Rollenmessen“ und des „Hot-Job-Days“, also der intensiven Kommunikation der Rollen und des Systems, und führte damit zu einer hohen Akzeptanz der neuen Struktur.

Die Umsetzungsphase war geprägt von zwei Strängen:

- Teambuildings und Führungskräfte-Trainings, die ebenfalls vom internen Change Management gestaltet wurden, und

- der neuen Aufgabenverteilung.

Die Übergabe der operativen Arbeiten erfolgte über „Jira“. Jede einzelne Aufgabe wurde in einem Ticket dokumentiert. Mit dieser Inventur konnten wir sicherstellen, dass keine wichtige Aufgabe in der Übergabe zwischen zwei Teams verloren geht. Wir konnten sie neu priorisieren und hatten auch direkt einen Überblick, wie sich der Workload in der neuen Struktur verteilt. Am 1. Juni 2023 startete die neue Struktur mit allen Mitarbeitenden in ihren neuen Rollen.

Lessons learned: Change ist harte Arbeit für alle

Eine Neuorganisation und Fusion mehrerer Bereiche bedeutet Veränderung für alle gleichermaßen. In unserem Fall arbeiten 140 Mitarbeitende und Führungskräfte nun anders zusammen. Unser neu entstandener Bereich funktioniert gänzlich anders als die drei alten: Aus Generalist:innen sind Spezialist:innen geworden, mit neuen fachlichen und disziplinarischen Vorgesetzten, in neuen Teams, in einer crossfunktionalen Struktur. Das ist nicht nur für die Organisation ein maximaler Change, sondern auch für jede und jeden Einzelnen. Es war deswegen die absolut richtige Entscheidung, uns vom internen Change Team kontinuierlich begleiten zu lassen sowiealle Mitarbeitenden eng an den Prozess zu binden und ganz unterschiedliche Formate anzubieten.

Wir haben uns dafür entschieden, von Anfang an offen mit allen zu teilen, an welchem Punkt wir gerade stehen – in der Entwicklung der neuen Struktur, aber genauso auch im Stimmungsbild innerhalb der Bereiche. Das war schonungslos ehrlich, aber auch maximal transparent und nach meiner Erfahrung entscheidend dafür, dass auch alle, die nicht Teil des Projektteams waren, dennoch aktiv den Change mitgehen konnten. Und es war immens wichtig, bei so einem radikalen Wechsel alles Feedback iterativ aufzunehmen und einzuarbeiten.

Eine besondere Herausforderung dieser Form der Projektorganisation gab es für die Führungskräfte der alten Linienstruktur im mittleren Management.

Die allermeisten von ihnen waren nicht Teil des Projektteams, aber dennoch als Stimmungsmultiplikatoren verantwortlich für eine positive Haltung gegenüber der Umstrukturierung in ihren Teams – und das trotz persönlicher Unsicherheit zur zukünftigen eigenen Rolle.

Die Neustrukturierung hat allen viel abverlangt: Einsatz, Priorisierung, mutige Entscheidungen und vor allem Offenheit für Neues. Der Change-Kurve entkommt niemand – egal, in welcher Position:

Alle durchlaufen die Höhen und Tiefen der Veränderung.

Je mehr Entscheidungen getroffen wurden, je klarer die Zukunftsvision wurde, umso mehr wuchsen Vertrauen und Zuspruch aus der Belegschaft in die Veränderung.

Wir sind heute zukunftsfit in einem crossfunktionalen Bereich aufgestellt, den wir selbst hundert Prozent passend für uns geschneidert haben. Es war für dieses Projekt genau richtig, die Lösung intern selbst zu gestalten und das heterogene Projektteam mit größtmöglichen Gestaltungfreiheiten auszustatten.

Autor

Lars Lindemann

ist seit 1997 im DKB-Konzern in verschieden Positionen tätig. Er leitet gemeinsam mit Adeline Schumacher den neuen Bereich „Geschäftskunden“. Zuvor war er Leiter des Bereichs „Firmenkunden“ und hat maßgeblich die Fusion der drei Bereiche verantwortet.

»Lars bei LinkedIn

Für die einen Allheilmittel, für die anderen völlig überbewertet: Tools und Methoden im Change. Wir fühlen Expertinnen und Experten auf den Zahn und wollen ihre Sicht der Dinge sowie einige Tipps erfahren. Diesmal fragen wir Christian Müller.

Mal ehrlich, Tools und Methoden werden im Rahmen von Veränderungen überschätzt! Richtig?

Tools und Methoden bieten Hilfestellung und können Veränderungsvorhaben erleichtern. Ist jedoch das „Warum“ und „Wozu“ einer Veränderung nicht geklärt, bleiben Tools stumpfe Werkzeuge.

Man lernt ja doch hin und wieder die ein oder andere neue Methode, ein Vorgehen oder einen neuen Ansatz in Bezug auf Change und Transformation kennen. Wann hattest du diesbezüglich das letzte Mal ein Aha-Erlebnis?

Der Gießener Psychologie-Professor Dietrich Dörner führte in den 70er-Jahren ein Experiment durch. Er beauftragte seine Studierenden, die Lebensbedingungen der Stämme im fiktiven Tanaland durch Entwicklungshilfe zu verbessern. Trotz ihrer Intelligenz und guten Absichten scheiterten die jungen Entwicklungshelfer aufgrund ihrer eindimensionalen Denkweise und der mangelnden Fähigkeit, komplexe Systeme zu verstehen.

Das computerbasierte Experiment machte sichtbar, dass sich die Testpersonen auf isolierte Projekte konzentrierten, die sich später verselbstständigten und zu unerwünschten Ergebnissen führten (Lösungsprobleme). Das Experiment wies auf die Schwierigkeiten hin, Probleme in komplexen sozialen und ökologischen Systemen zu lösen.

Vermutlich würden die Ergebnisse heute nicht wesentlich anders ausfallen. Wir planen Veränderungen oft immer noch linear und monokausal, und ignorieren dabei die Eigenarten komplexer Systeme.

Was ist für Sie „Agilität“ in erster Linie? Eine Haltung? Ein Werteset? Ein Framework? Prinzipien der Zusammenarbeit?

Agilität ist ein Klammerbegriff für eine Vielzahl an Frameworks und Methoden, die bestimmte Grundprinzipien verbindet. Diese Prinzipien orientieren sich unter anderem am Agilen Manifest von 2001.

Für mich persönlich ist Agilität ein Vehikel für erfolgreiche Zusammenarbeit unter komplexen Rahmenbedingungen.

Experimente, Iterationen, Transparenz, Freiwilligkeit und Empirie schaffen die Grundlage für mehr Daten und unterstützen damit bessere Entscheidungen. Das kann helfen, nicht die Fehler zu wiederholen, die zum Untergang von Dietrich Dörners Tanaland führten.

Gibt es für Unternehmen überhaupt eine Alternative zum adaptiven bzw. agilen Arbeiten?

Die gibt es natürlich. Sie hängen vom individuellen Kontext ab. Wo die Rahmenbedingungen stabil sind, und wenig Veränderung geschieht, funktionieren formale Hierarchien, umfangreiche Planung und serielle Arbeitsschritte weiterhin. Fahrlässig wäre es, auf pauschale Lösungen zu setzen und einzelne Vorgehensweisen zum alleinigen Standard zu machen.

Unternehmen neigen dazu, ihre Handlungsoptionen zu limitieren. Ross Ashby hat schon 1956 festgestellt: „Je größer die Variabilität, die einem Kontrollsystem zur Verfügung steht, desto größer ist die Vielfalt der Störungen, die es kompensieren kann.“ Für mich gilt daher kein „Entweder-oder“, sondern ein „Sowohl-als-auch“ und vieles mehr.

Hinsichtlich der Begleitung von Veränderungsvorhaben arbeiten Sie unter anderem mit einer „Change Canvas“. Welchen Zweck hat sie und wie wird sie eingesetzt?

Die Change Canvas habe ich entwickelt, um den Beginn von Veränderungsinitiativen zu erleichtern. Dazu habe ich konkrete Fragen formuliert und in einer Canvas hinterlegt. Die Fragen sollen in erster Linie dazu anregen, sich mehr über das „Warum“ und „Wozu“ einer Veränderung Gedanken zu machen. Die „Change Canvas“ ist hervorgegangen aus den vielen Transformationen, die ich in den zurückliegenden Jahren begleiten durfte. Sie zeigt eine Essenz von Fragen, die meiner Erfahrung nach am Anfang zu besprechen sind.

Am Ende einer „Change Canvas“ steht immer ein konkreter erster Schritt. Der Schritt kann auch bedeuten, die Veränderung nicht zu beginnen und die initiale Idee wieder zu verwerfen.

Agile Leadership, Agile Transformation, Agiles Coaching: Denken Sie, der Begriff der Agilität ist irgendwann verbraucht?

Besonders aufgeladene Begriffe provozieren leicht zu hohe Erwartungen, was zwangsläufig zu Enttäuschungen führt. Der Begriff „Agilität“ ist inzwischen viel zu aufgeladen. Andere Modewörter werden ihn mit der Zeit ersetzen.

Die Grundprinzipien – nämlich vor allem Iteration, Adaption, Transparenz, Reflexion, Kollaboration, Empirie – werden bleiben und noch viel stärker in die Organisationen eindringen.

Ich beschäftige mich seit über einem Jahr intensiv mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in der Arbeitsorganisation. Da rollt eine Lawine auf uns zu, die das Potenzial hat, vieles von dem zu verändern, was uns bis heute in der Zusammenarbeit vertraut ist. Ich habe mir mehrere Szenarien angeschaut und konnte nicht erkennen, dass unsere streng hierarchischen und „siloartig“ aufgebauten Alpha-Organisationen auf die Bewältigung dieser kommenden Herausforderungen vorbereitet sind.

Man hört oft, Agilität sei eine Geisteshaltung, eine Frage des Mindsets. Wie trainiert man so was?

Die Gedankenwelt wird geprägt durch positive und schlechte Erfahrungen.

Wenn ich ein anderes Setting im Unternehmen schaffe und entsprechende Rahmenbedingungen kreiere, können neue Erfahrungen entstehen, die zu nachhaltigen Veränderungen führen. Freiwilligkeit, Respekt, Notwendigkeit und permanente Reflexion sind die Schlüsselbegriffe, um positive Erfahrungen zu ermöglichen. Zwang und Fremdbestimmung werden eher das Gegenteil provozieren.

Welche Personen inspirieren dich in Bezug auf deine Arbeit?

Mich inspirieren immer wieder die vielen unterschiedlichen Menschen in den Organisationen, die ich begleiten konnte. An der Seitenlinie stehend zu erleben, wie Menschen Selbstwirksamkeit entwickeln, ist ausgesprochen inspirierend und erfüllend zugleich.

Autor

Christian Müller

ist Inhaber der Unternehmensberatung proagile.de und hat sich darauf spezialisiert, Organisationen einen Spiegel vorzuhalten und auch jene Dinge auszusprechen, die klassische Beratungen gerne verschweigen. Wirksamkeit vor Gefälligkeit ist seine Maxime.

»Christian bei LinkedIn

Fünf Fragen an Sylvia Borcherding, Chief Corporate Officer (CCO), 50Hertz

Bislang hat sich im Change Management noch kein Konzept als ultimativ richtig erwiesen. Veränderungen in Organisationen verlaufen höchst unterschiedlich. Deshalb sind die Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke der Verantwortlichen auch so verschieden. Uns interessiert die persönliche Perspektive von erfolgreichen Managern und Managerinnen. Diesmal stellt sich Sylvia Borcherding unseren fünf Satzeröffnungen.

Meine bislang größte/wichtigste Business Transformation war …

Ich beschäftige mich jetzt schon seit über 20 Jahren mit der Frage, wie wir Organisationseinheiten zukunftsfähig aufstellen. Die „eine“ Transformation gibt es für mich deshalb nicht, Transformation ist vielmehr ein stetiger Prozess. In diesem ist es unsere Aufgabe, immer wieder zu hinterfragen und zu prüfen, ob das, was wir aktuell tun, zu dem passt, wie wir in drei Jahren als Organisation aufgestellt sein müssen. Das setzt eine permanente Veränderungsbereitschaft voraus, die wir im Mindset unserer Mitarbeitenden verankern müssen. Und klar ist das für sie anstrengend, viel anstrengender, als es sich im Gewohnten einzurichten. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Teams. Ich stehe deshalb im ständigen Austausch mit meinen Kolleg:innen zu fachlichen Themen, aber auch immer wieder zu der Frage: Wie läuft es und was braucht ihr?

Veränderungen von Unternehmen sind aus meiner Erfahrung im Wesentlichen geprägt durch …

… die Tatsache:

Veränderung ist die Regel ist und nicht die Ausnahme.

Veränderungen von außen wie eine Pandemie, Kriege oder geopolitische Veränderungen können wir nicht beeinflussen, trotzdem haben sie gravierende Folgen für unsere Abläufe. Weil sie zu Lieferengpässen führen oder zu Engpässen beim Personal. Unternehmen stehen so immer häufiger vor der Aufgabe, diese Veränderungen nicht nur anzunehmen, sondern sie zu antizipieren und sich strukturell auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Aber auch interne Faktoren sorgen für Veränderungen, zum Beispiel der demografische Wandel oder die fortschreitende Digitalisierung. Plötzlich sind bestimmte Skills gefragt, um Aufgaben zu erledigen, die in der Organisation bislang noch gar nicht vorhanden waren.

Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren von Change Management sind für mich …

… eine Geschäftsleitung und Gremien, die antizipieren, welche Herausforderungen künftig auf die Organisation warten und wie man diesen am besten begegnet.

Zweitens müssen diese Szenarien und anstehenden Veränderungsprozesse klar an die Organisation kommuniziert werden. Diesen Prozess muss man aktiv moderieren. Wir erwarten von Führungskräften oft, dass sie fertige Lösungen parat haben, das geht in einer komplexen Welt aber nicht mehr. Vielmehr brauchen wir Mitarbeitende, die sich aktiv einbringen. Jeder Mensch in der Organisation hat eine andere Perspektive, die Summe dieser Perspektiven führt dazu, dass Veränderung eintritt.

Ganz wesentlich ist dabei, dass Feedback von den unterschiedlichsten Stellen in der Organisation kommt. In der Vergangenheit wurden Prozesse oft top-down entschieden, in Teilen sogar von oben diktiert. Das funktioniert nur bedingt. Ein Co-Creation-Prozess, also wirklich eine gemeinsame Entwicklung von Prozessen, ist für mich Erfolgsfaktor Nummer drei.

Nicht alles gelingt. Was ich bei Veränderungen in meiner Verantwortung künftig anders machen werde oder was ich durch Lernen aus früheren Fehlern heute bereits anders mache, ist …

Kommunikation ist das A und O. Und einmal gesagt ist vielleicht gehört, aber noch längst nicht angenommen. Ich nutze deshalb jede Gelegenheit, um mit den Menschen, die von Veränderung betroffen sind oder die Veränderungen mitgestalten, über ihre aktuelle Situation zu sprechen. Eine gute Change-Architektur muss der Tatsache Rechnung tragen, dass ich mit meinen Maßnahmen nicht alle Personen gleichermaßen und am gleichen Ausgangspunkt erreiche. Es gibt diejenigen, denen es Spaß macht, „Front Runner“ zu sein, die Lust auf Gestalten und Veränderung haben. Dann gibt es diejenigen, die eher in einer beobachtenden Rolle sind: Erst mal gucken, wie das funktioniert. Und dann diejenigen, die als Verhinderer:innen verschrien sind, weil sie eine eher abwehrende Haltung einnehmen. Ich kann nur empfehlen, allen drei Gruppen gleichermaßen Gehör zu schenken. Die vermeintlichen Verhinderer:innen bringen nämlich oft wichtige Aspekte auf den Tisch, die von den „Front Runnern“ vergessen werden. Und wenn ich die beiden Perspektiven zusammenbringe, dann kann es richtig gut funktionieren.

Mein persönlicher Tipp an eine Führungskraft, die Verantwortung für ein Veränderungsprojekt übernimmt, lautet:

Als Führungskraft muss ich eine klare Vorstellung davon haben, wohin sich die Organisation entwickeln soll.

Was ist mein Leuchtturm, dem ich folge? Oftmals wird zu Beginn eines Veränderungsprozesses diese Diskussion nicht zu Ende geführt. Was soll in den neuen Strukturen besser laufen? Welche Prozesse wollen wir beibehalten und welche anderen nicht? Wenn ich selbst das Ziel nicht kenne, irre ich auf dem Weg herum und das wird wiederum von der Organisation wahrgenommen.

Wenn ich als Führungskraft keine maximale Klarheit vermittle, dann gehen die Leute, die mit Veränderungen nicht einverstanden sind, genau in diese Lücken rein und besetzen sie mit ihrer eigenen Klarheit. Eine Change-Architektur muss man immer gesamthaft begreifen und man muss die Bedarfe jeder einzelnen Organisationseinheit definieren. Daraus leiten sich dann entsprechende Maßnahmen ab, die ich im Anschluss wiederum auf ihre Wirksamkeit überprüfe. Wenn sie nicht wirksam waren, muss ich neu justieren – immer im Dialog. Veränderungsprozesse sind eine Daueraufgabe.

Autorin

Sylvia Borcherding

ist Arbeitsdirektorin bei 50Hertz und verantwortet seit 2020 als Mitglied der Geschäftsführung das Personalressort und den Bereich Corporate Governance, der auch den Gesundheits- und Arbeitsschutz beinhaltet. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf der Transformation, Organisations- und Kulturentwicklung des Unternehmens, das sich in einem von der Energiewende geprägten, international dynamischen und gleichzeitig hoch regulierten Umfeld bewegt.

»Sylvia bei LinkedIn

Ihnen hat das Format „5 Fragen an…“ gefallen? Hier finden Sie einen weiteren Beitrag dazu: „5 Fragen an Andreas Feicht, RheinEnergie AG“

Permanent Meetings, E-Mails abarbeiten, auf Chat-Nachrichten reagieren: Der Joballtag fühlt sich für viele stressig an, konzentriertes Arbeiten wird zur Seltenheit. Der Neurobiologe Martin Korte erläutert, wie sich Stress auf das Gehirn auswirkt und welche Konsequenzen eine ungesunde Smartphone-Nutzung hat.

Herr Korte, kann man generell sagen, dass unser Leben und unsere Arbeit stressiger geworden sind?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Es kommt auf den Beruf an, auf die Firma und auf das Arbeitsklima. Was man sagen kann, ist, dass es mehr unnütze Zeit gibt, die man in Meetings verbringt. Die haben schon in der Pandemie um 17 Prozent zugenommen, sowohl hinsichtlich Länge als auch Häufigkeit. Zudem lässt sich feststellen, dass man mehr Informationen be- und verarbeiten muss als früher. Aber auch das wird letztlich nur stressbehaftet, wenn wir versuchen, Multitasking zu betreiben, was unsere Gehirne nicht richtig können.

Was ist Stress eigentlich und wie wirkt er sich auf den Menschen aus?

Stress ist ein Signal des Gehirns, über Hormone dem Körper mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Es ist also ein elementarer und notwendiger Mechanismus unseres Lebens. Er wird erst bedenklich und hat negative gesundheitliche Auswirkungen, wenn er chronisch, also dauerhaft wird. Dann unterdrückt er das Immunsystem, was die Gefahr von Infektionskrankheiten erhöht, die Denkfähigkeit und vor allem die Kreativität einschränkt. Darüber hinaus kann es zu Angststörungen und sogar zu Depressionen kommen.

Ich höre von immer mehr Menschen, dass es ihnen schwerfällt, konzentriert ein Buch zu lesen, weil die Gedanken abschweifen oder permanent zum Handy gegriffen wird. Ist die mangelnde Konzentrationsfähigkeit ein gesellschaftliches Phänomen?

Da zu viele Menschen versuchen, permanent erreichbar zu sein und vergeblich Multitasking betreiben, führt dies zu einer selbstinduzierten Verkürzung der Konzentrationsfähigkeit. Das ist aber reversibel und wir können uns auch antrainieren, On- und Offline-Zeiten wieder stärker voneinander zu trennen.

Das Smartphone und das Internet spielen für uns alle im Privaten und im Job eine große Rolle. Was zeichnet eine Nutzung der digitalen Medien aus, die mehr schadet als nutzt?

Wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Die Apps auf den Endgeräten sind so programmiert, dass sie uns unbewusst belohnen, wenn wir diese verwenden. Es geht also um ein hohes Selbstkonditionierungs- und Suchtpotenzial. Das schadet, vor allem, wenn wir ständig versuchen, Multitasking zu betreiben. Und es schadet, wenn eine Monokultur entsteht, wenn aufgrund der Nutzung digitaler Medien zu wenig Zeit für Sport und soziale Kontakte bleibt.

Und wie wirkt sich eine digitale Reizüberflutung auf unser Gehirn und unser Denken aus? Was passiert da?

Es kommt zu einer chronischen Stressbelastung für das Gehirn, die die Fehleranfälligkeit erhöht, mehr Zeit kostet, die Kreativität einschränkt und das Risiko erhöhen kann, an Depressionen zu erkranken – all das nicht durch die Nutzung per se, sondern nur, wenn wir versuchen, Multitasking zu betreiben und die Nutzung zeitlich aus dem Ruder läuft.

Das konzentrierte, fokussierte Arbeiten gilt einerseits als wichtige Kernkompetenz für die Zukunft. Andererseits gibt es im Job auch ständig Ablenkungen durch Kollegen und Kolleginnen, E-Mails oder spontane Meetings. Was kann der Einzelne tun, wenn er merkt, es gelingt ihm kein fokussiertes Arbeiten?

Man braucht eine Arbeitskultur, die „rhythmisiert“ ist. Es sollte einen zeitlichen und auch örtlichen Wechsel zwischen konzentriertem „Unitasking“ sowie Phasen geben, in denen man sich Unterbrechungen durch Kollegen und Nachrichten stellen muss.

Das Paradoxe ist, dass solche Wechsel besonders gut gelingen, wenn man einige Stunden am Tag ohne Unterbrechung arbeiten kann – das gilt auch für Unterbrechungen durch Social-Media-Nachrichten.

Veränderungen der Routinen und Verhaltensmuster sind allerdings nicht einfach. Was können Sie empfehlen, wenn es darum geht, ein neues Verhalten zu erlernen und in den Alltag einzubauen?

Wichtig ist das sogenannte Precommitment: Am Arbeitsplatz liegt nur das, was man zum Arbeiten benötigt. Und zu Hause sollte das Handy in ein anderes Zimmer gelegt werden als in das, in dem man sich befindet. Dann hat man eine kleine Barriere, bevor man zugreift. Auch die ABC-Regel ist hilfreich: A steht für „Attention“, Aufmerksamkeit auf das richten, was man gerade tut; B bedeutet „Breath“. Das heißt, wenn eine digitale Nachricht eintrifft, erst mal durchatmen; C steht für „Choice“, also eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob man sich durch Nachrichten unterbrechen lässt oder bei seiner Haupttätigkeit bleibt.

Nach 18 Uhr keine E-Mails mehr lesen, sich eine Zeit im Kalender blocken für konzentriertes Arbeiten, keine Notifications auf dem Smartphone: Das Reduzieren von Ablenkungen hat viel damit zu tun, Erreichbarkeit für andere zu reduzieren. Geht es nicht oft um Abgrenzung und Selbstfürsorge?

Genau das ist der Punkt. Es müssen sich nur alle diesem gemeinsamen Ziel anschließen. Ansonsten werden „heimlich“ bzw. „off the record“ Nachrichten ausgetauscht.

Was kann ein Unternehmen tun, um das fokussierte Arbeiten in einer Organisation zu unterstützen? Welche Rahmenbedingungen sind wichtig?

Zum Beispiel eine Kultur des zeitlich reglementierten On- und Offline-Arbeitens fördern und Bewusstsein dafür schaffen, was Multitasking mit uns macht.

Ich beobachte, dass viele Menschen in Meetings andere Dinge nebenher machen, wenn sie keinen aktiven Part haben. Aber Multitasking ist ja nicht möglich, wie Sie gesagt haben …

Genau, wir sind schlecht darin, es stresst und lenkt ab. Bei Board-Meetings von Apple müssen beispielsweise alle ihr iPhone am Eingang in eine Holzschale legen, bevor sie den Meeting-Raum betreten.

Welche Methode hilft Ihnen persönlich, im Joballtag konzentriert zu arbeiten?

Mein Handy liegt immer woanders. Wenn ich es nutzen möchte, muss ich aufstehen und es holen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Jan C. Weilbacher.

Autor

Prof. Dr. Martin Korte

ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig und Direktor des Zoologischen Institutes. Er arbeitete für viele Jahre an denen für Hirnforschung (Frankfurt) und Neurobiologie (München-Martinsried) und habilitierte 2001 an der LMU München. Martin Korte erforscht die zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis ebenso wie die Vorgänge des Vergessens. Er ist einer der meistzitierten deutschen zellulären Neurobiologen.

Martin Korte ist außerdem unter anderem Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der EU sowie Buchautor. 2023 ist von ihm erschienen: „Frisch im Kopf: Wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien“.

»Martin bei LinkedIn