Für die einen Allheilmittel, für die anderen völlig überbewertet: Tools und Methoden im Change. Wir fühlen Expertinnen und Experten auf den Zahn und wollen ihre Sicht der Dinge sowie einige Tipps erfahren. Diesmal fragen wir Simon Berkler.

Mal ehrlich, Organisationen sind doch kaum zu verändern, oder?

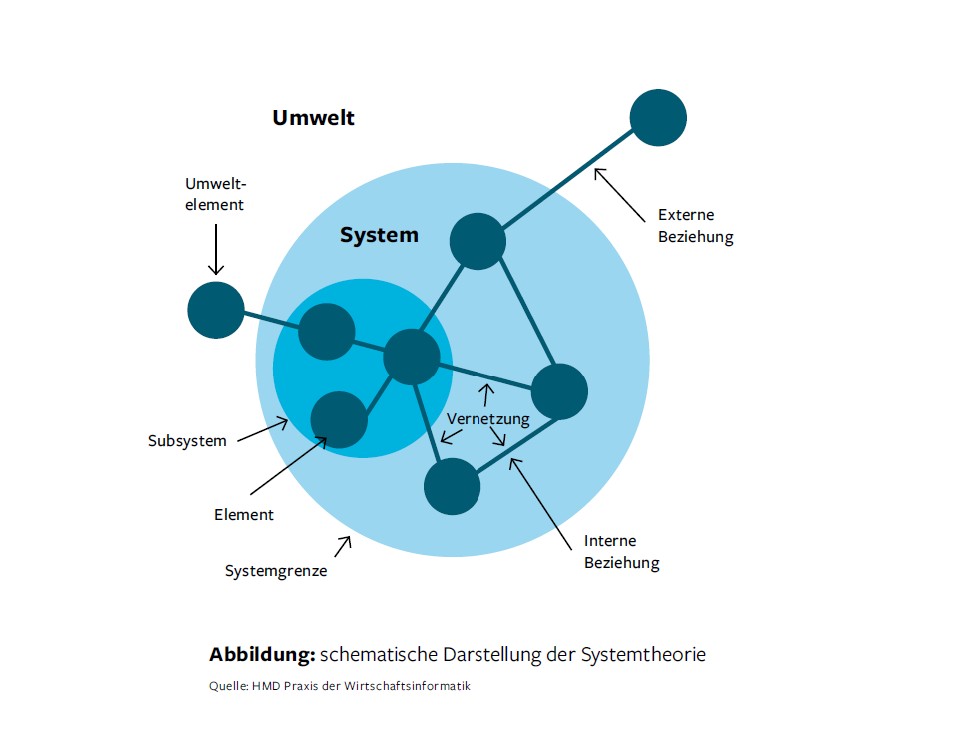

Organisationen – egal wie klein oder groß – sind lebendige soziale Systeme und als solche ganz generell nur begrenzt steuerbar. Niemand kann Organisationen „von außen“ verändern, auch Organisationsentwickler nicht – das machen die Organisationen schon selbst. Veränderungsprozesse können aber dabei unterstützen, da sie Räume bieten, in denen Beobachtungen und Bewertungen miteinander abgeglichen und daraus hilfreiche Handlungsoptionen abgeleitet werden. Was aus meiner Sicht hilft: den Veränderungsbedarf in Scheiben schneiden. Also, nicht ein großer Change-Prozess alle drei Jahre, sondern stattdessen ein stetiges und systematisches Arbeiten an der Organisation in kleinen Portionen. Damit wird die Organisation letztlich selbst zum lebenden Change-Prozess.

Wie wichtig sind Methoden und Tools, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Kulturentwicklung voranzubringen?

Gegenfrage: Was ist eigentlich Kulturentwicklung? Kultur lässt sich nicht unmittelbar entwickeln. Sie ist die „unentscheidbare Entscheidungsprämisse“, wie Niklas Luhmann sie nannte. Kultur ist – genauso wie auf individueller Ebene die „Haltung“ oder das „Mindset“ – immer da und entzieht sich einer direkten Bearbeitung. Was man verändern kann, sind die Verhältnisse (Strukturen, Programme, Entscheidungswege) und bis zu einem gewissen Grad auch das Verhalten der handelnden Personen.

Aus dieser Perspektive können Methoden und Tools dann hilfreich sein, wenn sie auf der Personenebene neues Verhalten ermöglichen und auf der Systemebene dieses neue Verhalten strukturell und prozessual unterstützen sowie autorisieren. Auf einer unmittelbaren Kulturebene sind Tools und Methoden vor allem dann hilfreich, wenn es darum geht, Kultur überhaupt besprechbar zu machen.

Die Transformationsbegleitung von Organisationen, die regenerativ wirtschaften wollen, ist eines deiner Schwerpunktthemen. Mit welchem Ansatz schafft man es, das notwendige Bewusstsein bei Managerinnen und Managern zu fördern?

Da gibt es leider keine „Silver Bullet“. Wir erleben derzeit große gesellschaftliche Transformationen auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig, und das führt zu individueller und kollektiver Überforderung. Häufig ist es hilfreich, Brücken zu bauen: Wie können wir die Kraft der „älteren“ Systeme nutzen, um ins Neue zu kommen? Beispiel: Wie können wir eine nachhaltige oder regenerative Wirkung mit ökonomischen Vorteilen verbinden? Manchmal ist es aber auch wirksamer, auf einer emotionalen Ebene der persönlichen Betroffenheit anzusetzen. Und manchmal hilft es schon, die beschriebene Überforderung und Erschöpfung miteinander anzuschauen und ihr Vorhandensein erst einmal anzuerkennen. Das kann der Start in einen Musterwechsel sein.

Was sind die hartnäckigsten Denk- und Verhaltensmuster, die es dabei aufzubrechen gilt?

Eines der größten Hindernisse ist, dass wir glauben, auf alle Fragen direkt Antworten haben zu müssen. Bei größeren paradigmatischen Veränderungen, wie dem Übergang zu einem regenerativeren Wirtschaftsmodell, muss das zwangsläufig zur Paralyse führen. Es geht nicht darum, sofort alle Zielkonflikte auflösen zu können. Es geht aber sehr wohl darum, neue Fragen zu stellen, damit überhaupt neue Antworten entstehen können. Das ist dann angewandte Unsicherheits- und Paradoxiekompetenz, könnte man sagen.

Eine weitere Herausforderung in unseren beschleunigten Gesellschaften ist es, in längerfristigen Zeithorizonten zu denken und zu handeln. Die Wirtschaft ist auf kurzfristige Belohnungen ausgerichtet und die globalen Finanzmärkte belohnen ein solches Verhalten vielfach. Sobald wir eine geweitete zeitliche Perspektive einnehmen, wird deutlich, dass Investitionen, die wir heute nicht in eine nachhaltige oder regenerative Umstellung tätigen, morgen als Kosten auf uns zurückfallen werden – multipliziert mit dem Faktor X. Allein schon betriebswirtschaftlich ist das Unsinn. Aber das wird natürlich erst deutlich, wenn wir nicht mehr in Quartalen, sondern in Generationen denken.

TheDive ist bekannt für den Transformationsansatz „Loop-Approach“. Und es gibt den „Stellar-Approach“ von euch, ein Ansatz zum regenerativen Wandel. Beide Ansätze fokussieren sich zunächst auf Teams. Braucht Transformation nicht immer auch ein Top-down-Vorgehen neben einem Bottom-up-Ansatz?

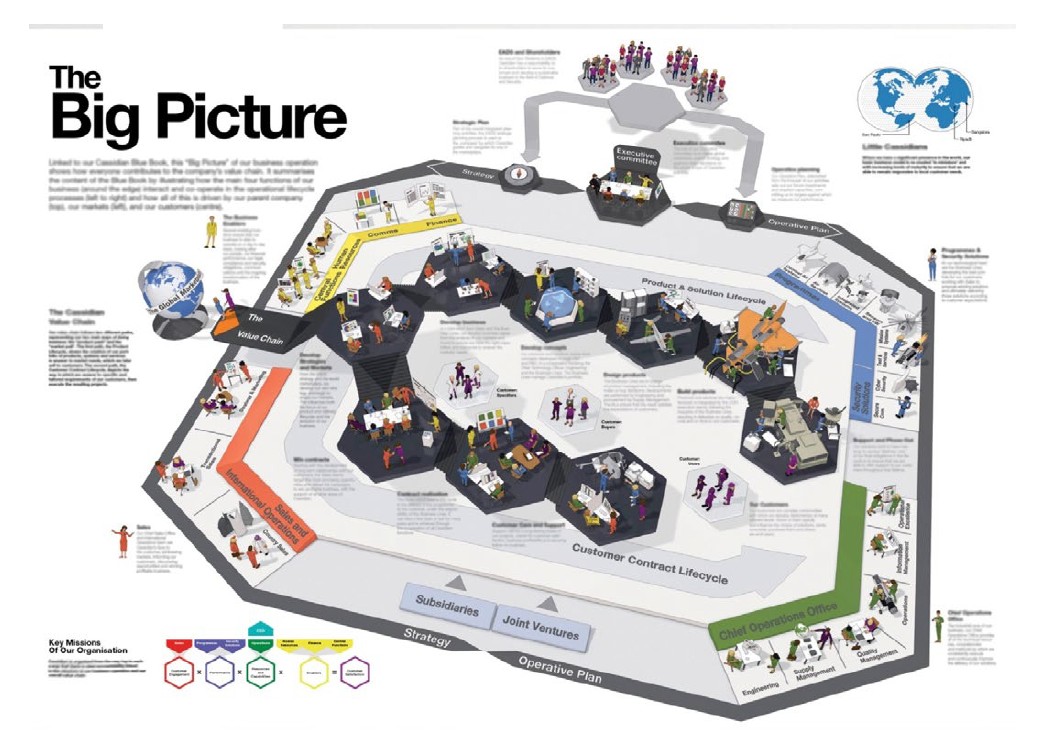

Klar, in größeren Transformationsarchitekturen müssen immer unterschiedliche Arbeitsstränge aufeinander abgestimmt werden. Neben der Teamentwicklung gibt es häufig weitere Stränge wie Führungskräfteentwicklung, Strategie- und Governance-Arbeit, Geschäftsmodellinnovation, Ausbildung und „Capacity Building“, Change-Kommunikation und Ähnliches.

Dass Teamentwicklungen oft im Zentrum unserer Ansätze stehen, hat mehrere Gründe: Erstens wird der Großteil der Arbeit in Organisationen in Teams gemacht. Hier werden jeden Tag Tausende Entscheidungen getroffen, die die Organisation in die ein oder andere Richtung bewegen.

In Teams ist es am wahrscheinlichsten, dass neue Praktiken entstehen.

Zweitens können wir gar nicht oft genug auf die Wichtigkeit des eigenen „Circle of Influence“ für systemische Veränderung hinweisen: Jedes Team hat einen eigenen Gestaltungsspielraum, den es nutzen kann. Und drittens sind wir Fans des „fraktalen Arbeitens“: Um Systeme zu bewegen, muss man nicht zwangsläufig mit dem gesamten System arbeiten. Es geht eher darum, die wirksamsten Akupunkturpunkte zu finden.

Man lernt ja doch hin und wieder die ein oder andere neue Methode, ein Vorgehen oder einen neuen Ansatz in Bezug auf Change und Transformation kennen. Wann hattest du diesbezüglich das letzte Mal ein Aha-Erlebnis?

Nicht ganz neu, aber ich habe mich im Rahmen meines letzten Buchprojekts wieder vertieft mit Three Horizons von Bill Sharpe und dem Two Loop Model des Berkana Institute auseinandergesetzt. Beide Modelle versuchen zu erklären, wie Systemwandel entsteht.

Wer oder was inspiriert dich?

Menschen, die sich trauen, bestehende Muster zu hinterfragen. Manchmal inspirieren mich allerdings andere Lebewesen auf diesem Planeten mehr als die Menschen. Oder sie geben mir jedenfalls mehr Hoffnung.

Autor

Dr. Simon Berkler

ist promovierter Medienwissenschaftler, systemischer Organisationsentwickler und Mitgründer von TheDive. Sein Fokus liegt auf der lebensdienlichen Weiterentwicklung des Wirtschaftssystems. 2024 hat er gemeinsam mit Ella Lagé das Buch „Der Stellar-Approach – Wie deine Organisation zum regenerativen Wandel der Wirtschaft beiträgt“ im Campus Verlag veröffentlicht.

»Simon bei LinkedIn