Interne Beratungen

Do It Yourself

Interne Beratungen sind in größeren Unternehmen oftmals ein smartes Element im Consulting-Mix. Ihre Aufgaben und Einsatzbereiche sind vielfältig. Gegenüber externen Dienstleistern bringen sie zahlreiche Vorteile mit wie zum Beispiel geringe Reaktionszeiten und eine starke Bindung an das Unternehmen – die allerdings auch zum Problem werden kann. Dennoch gilt: Wenn manche Faktoren beachtet werden, können interne Beratungen der Motor für Veränderungen in einer Organisation sein.

Wir befinden uns in einer Berater-Republik. Täglich arbeiten 170.000 Consultants als Freelancer oder als Teil von Beratungskonzernen wie Accenture oder McKinsey für Unternehmen, Behörden und andere Organisationen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Saarbrücken, Leverkusen oder Potsdam. Sie verdienen jährlich rund 44 Milliarden Euro und verlangen Tagessätze in Höhe von durchaus 1.500 Euro für Berufsanfänger und 5.000 Euro für Partnerinnen und Partner.

Es ist wichtig, die Kunden zu professionalisieren

Solche Zahlen und Schlagzeilen wie „X gibt Y Euro für externe Beratung aus“ sorgen oft für Empörung. Auf den ersten Blick mag dies verständlich erscheinen.

Das eigentliche Problem ist, dass die Berater- Republik außer Kontrolle zu geraten droht.

Viele Kunden verfügen nur über geringe Kenntnisse im Umgang mit Consultants. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Kunden zu professionalisieren. Dazu müssen sie eine Strategie entwickeln, die einen Mix aus Konsultationsexpertise (Auswahl und Beschaffung), Steuerungsexpertise und eigener Beratungsexpertise umfasst.

Besonders Inhouse Consultants spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Beratungsexpertise. In den vergangenen Jahren haben sie sich in vielen Organisationen vom Exoten hin zu einer etablierten gestaltenden Kraft entwickelt. Sie sind in DAX-Konzernen wie der Allianz oder BASF ebenso zu finden wie in mittelständischen Unternehmen oder in Behörden wie dem Verteidigungsministerium oder der Bundesstadt Bonn.

Beraterin und Kundin haben eine gemeinsame Chefin

Zunächst ist der Begriff „interne Beratung“ kurz zu klären. Einschlägige Definitionen gibt es erwartungsgemäß viele; häufig sind sie elaboriert formuliert, teilweise auch theoretisch-unverständlich. Um eine gemeinsame Verständnisbasis zu schaffen, kann „Beratung“ (oder Consulting) als „professionelle Organisationsveränderungsbegleitung“ beschrieben werden: „Professionell“ verweist dabei auf ein Hauptprodukt und grenzt von Nebenleistungen ab (à la: „Hier sind die drei neuen Multifunktionsdrucker, ich berate Sie jetzt noch kurz zur Aufstellung.“).

Mit „Organisation“ ist der Kunde in einem weiten Sinne gemeint, umschließt also beispielsweise Unternehmen, Verwaltungen, Vereine. „Veränderung“ bezieht sich auf positive wie negative Situationen, an denen gearbeitet wird.

Wichtig ist, dass die Verantwortung für Entscheidungen und Ergebnisse immer beim Kunden liegt.

Der Consultant „begleitet“ hier lediglich.

Eine Beratung ist dann eine „interne“, wenn – pragmatisch formuliert – Beraterin und Kundin eine gemeinsame Chefin haben. Es gibt also in der Hierarchie eine Instanz, die mittel- oder unmittelbar beiden Organisationsbereichen Weisungen erteilen darf.

Erste interne Beratung bereits im 19. Jahrhundert

Der älteste Hinweis auf eine interne Beratung findet sich bereits im vermutlich ersten modernen Organigramm.

Es stammt aus dem Jahr 1854 und zeigt die Organisation der „New York and Erie Railroad“-Eisenbahngesellschaft. Dort ist eine kleine Consulting-Abteilung markiert, zu der aber keine weiteren Angaben über genaue Aufgaben bekannt sind.

Die erste Gründung einer internen Beratung nach heutigem Verständnis wird dem Bayer-Konzern im Jahr 1971 zugeschrieben. Die Zahl der Inhouse Consulting-Einheiten in Deutschland kann auf sicherlich 150 bis 200 in Unternehmen und weitere 40–50 im öffentlichen Sektor geschätzt werden. Hinzu kommen noch Bereiche, die zwar nicht dem Namen nach, wohl aber mit ihrer Tätigkeit zumindest teilweise interne Beratungsarbeiten übernehmen (zum Beispiel als Stabsstelle Strategisches Controlling).

Beratungsarbeit erfolgt in Form von Projekten

Fragt man Praktikerinnen und Praktiker und konsultiert die einschlägige Literatur, dann ergibt sich ein recht klares Bild über die typischen Aufgaben und Rollen sowie die Vorteile und Herausforderungen interner Beratungen.

Die Beratungsarbeit mit all ihren Facetten wird wenig überraschend als Kernaufgabe gesehen. Sie erfolgt regelmäßig in Form von Projekten, manchmal ausschließlich als Projektmanagementarbeit und eher selten als reine Bereitstellung von Personalressourcen für die Linienorganisation.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Personalentwicklungsfunktion.

Die interne Beratung unterstützt die Mutterorganisation, indem sie beispielsweise Nachwuchskräften die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Neueinsteigern ermöglicht, das Unternehmen durch verschiedene Projekteinsätze kennenzulernen, und erfahrenen Mitarbeitenden eine Perspektive außerhalb der Linie bietet.

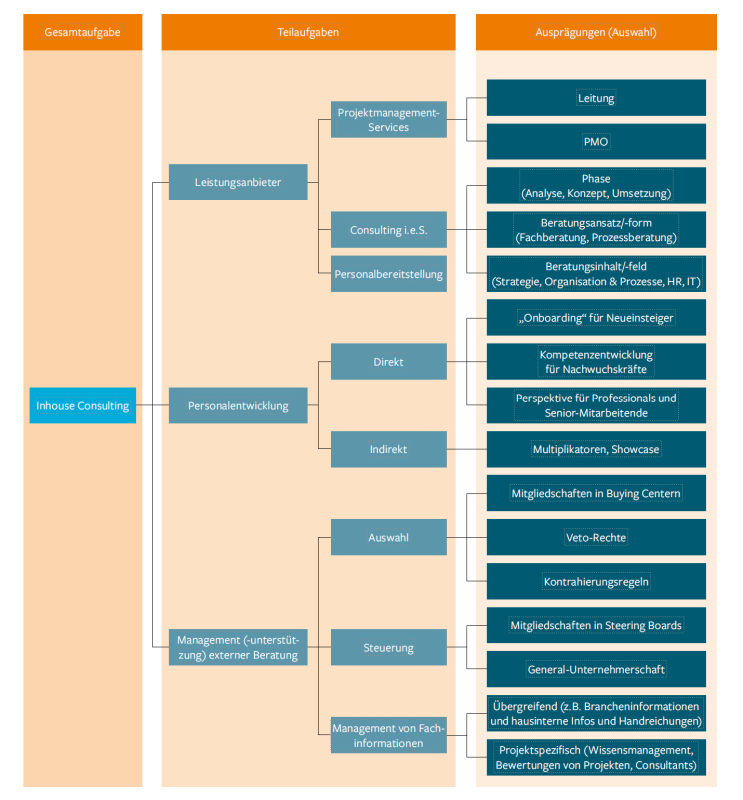

Darüber hinaus kann ein Inhouse-Consulting-Bereich auch als Management- und Steuerungsfunktion für die Mutterorganisation agieren. Sie dient dann als Wissens- und Methodenpool für verschiedene Beratungsfragen und unterstützt die Fachabteilungen bei der Auswahl, dem Einkauf und dem Einsatz externer Beratungsleistungen. Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Dreiklang und bietet weitere Details.

Abbildung: Aufgabenspektrum interner Beratungen (Auswahl)

Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduzieren

Warum etablieren Unternehmen interne Beratungseinheiten? Die Hauptgründe liegen in betriebswirtschaftlichen und finanziellen Aspekten. DIY-Consulting ist ein Lehrbuchbeispiel für eine Make-or-Buy-Entscheidung, denn durch den Einsatz interner Ressourcen kann der Einsatz teurer externer Beratungen zumindest teilweise vermieden werden.

Ein weiterer Grund ist das kundenspezifische und umsetzungsorientierte Dienstleistungsangebot. Schnelle Reaktions- und geringe Rüstzeiten, Kenntnisse über die Organisation und eine starke Bindung an das Unternehmen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Zwei eher versteckte Vorteile interner Beratungen sind noch zu ergänzen. Zum einen:

Interne Beratungen können bei der Unterstützung von Kulturveränderungen im Unternehmen hilfreich sein.

Die Beraterinnen und Berater kennen und beherrschen einschlägige Werkzeuge und haben durch ihre zahlreichen Projekteinsätze

Kontakt zu Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Fachabteilungen. Dadurch können sie beispielsweise den Einsatz von Methoden demonstrieren sowie Unternehmenswerte vermitteln und vorleben.

Zum anderen bietet die interne Beratung einen strukturellen Vorteil: Sie reduziert die Abhängigkeit von externen Dienstleistern. Eigene Kompetenzen sichern die Autarkie der Mutterorganisation.

Wenn interne Beratungseinheiten so nützlich und effektiv sind, warum haben nicht alle Unternehmen eine solche Einheit? Es gibt natürlich auch Herausforderungen. In erster Linie wird bemängelt, dass die interne Neutralität fehle und es zu Spannungen mit externen Beratungen kommen kann. Diese Punkte sind durchaus berechtigt, aber auch gut zu bewältigen. Kritischer sind jedoch Aspekte wie Betriebsblindheit und ein Mangel an branchenübergreifenden Erfahrungen. Beides ist dem Grund nach zutreffend, kann aber ebenfalls durch etwa eine passende Recruiting-Politik, eine angemessene Fluktuationsrate und die Beteiligung an Netzwerken ausgeglichen werden.

Ein klarer Geschäftsauftrag ist wichtig

Die Anzahl kritischer Untersuchungen rund um den Aufbau interner Beratungen ist gering, daher sind Erfolgsfaktoren noch nicht eindeutig feststellbar. Dennoch lassen sich aus verschiedenen Einzelfallbetrachtungen einige Punkte ableiten, die zumindest

bedacht – und vielleicht auch beachtet – werden sollten.

Im Rahmen des Aufbaus einer internen Beratung erscheinen drei Aspekte hilfreich:

- ein klarer Geschäftsauftrag sowie eine offene Kommunikation,

- eine hohe Positionierung in der Hierarchie und

- die Unterstützung durch die Organisationsführung

Für den Betrieb bzw. das Tagesgeschäft sind folgende Punkte zu beachten:

- ein neutrales, vorurteilsfreies und integres Verhalten,

- eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Einheiten der Mutterorganisation und

- der Verzicht auf einen Kontrahierungszwang zugunsten eines freien Wettbewerbes.

Zudem ist es ratsam, die inhärenten Stärken einer internen Beratung zu berücksichtigen:

- das kundenspezifische Dienstleistungsangebot,

- die Umsetzungsfähigkeit von Lösungsansätzen und

- eine kontinuierliche Mobilisierung interner Ressourcen.

Weder Allheilmittel noch ein Selbstläufer

Interne Beratungen können ein kraftvoller Motor für Veränderungen sein. Dabei ist ein Inhouse Consulting weder ein Allheilmittel noch ein Selbstläufer. Es kann aber dennoch als hilfreicher Baustein für die Bearbeitung einer Vielzahl betrieblicher Probleme dienen und bei der Organisationsgestaltung genutzt werden. „Do It Yourself“ ist dann Teil einer Beratungsexpertise- Strategie der Kundenprofessionalisierung.

Ein Blick in die Zukunft lässt erwarten, dass die Beliebtheit und der Nutzen interner Beratungen weiterhin bestehen bleiben bzw. sogar noch zunehmen werden. Dabei wird es jedoch zu einer größeren Ausdifferenzierung des DIY-Ansatzes kommen, der die Vielfalt des externen Marktes spiegelt. Einige der Neugründungen werden einen langen Atem beweisen und eine gute Reputation aufbauen können, während andere wieder aus den Organigrammen verschwinden.

Eine Positionierung in Bezug auf KI ist nötig

Eine eher kurzfristige Positionierung im Hinblick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Beratungsgeschäft ist ebenfalls notwendig. KI ist derzeit nicht nur als Projekt- oder Auftragsgegenstand omnipräsent, sondern stellt auch Elemente des Geschäftsmodells der externen Consultants infrage, wenn immer größere Teile der typischen Junior-Consultant-Aufgaben durch KI übernommen und ersetzt werden können.

Manche interne Beratungen haben in der Vergangenheit oft darunter gelitten, dass sie kein Umfeld für das sogenannte Up-or-out-Modell etablieren konnten.

Jetzt profitieren sie davon, weniger Rücksicht auf das streng pyramidale Geschäftsmodell nehmen zu müssen als ihre externen Counterparts. Sie haben die Chance, einen überdurchschnittlichen Nutzen aus der KI-Entwicklung zu ziehen.

Autor

Thomas Deelmann

ist Professor für Management und Organisation an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW und arbeitet seit über 20 Jahren als, mit, für und über Berater (Kontakt: thomas.deelmann@hspv.nrw.de).

»Thomas bei LinkedIn