Zwischen Faszination und Unsicherheit

Führungskräfte bewegen sich in einem herausfordernden Umfeld. Es ist alles andere als stabil und von Unsicherheiten geprägt – in Bezug auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen. Umso wichtiger ist ein klares Verständnis von Digital Leadership, den richtigen Kompetenzen und den nötigen Schritten zum Erfolg.

Faszination und Unsicherheit liegen beim Thema Digitalisierung meist eng beieinander. Das erkannte ich unlängst wieder im Austausch mit der Bereichsleitung eines globalen Unternehmens. Meine Gesprächspartnerin verantwortet Hunderte Mitarbeitende und entsprechende Budgets. Ihr Gefühl zur digitalen Entwicklung verglich sie mit einem Blick in den Nachthimmel: „Es ist wie Millionen von Sternen zu sehen – jeder einzelne regt zum Nachdenken über die vielen Möglichkeiten im Leben an, aber in ihrer Gesamtheit wird einem auch bewusst, wie klein man im Vergleich dazu ist.“ Ähnlich beschrieb es Sam Altman, CEO von OpenAI, das ChatGPT entwickelt hat: „Es ist schwer zu sagen, wohin das alles führen kann, ohne dabei zu klingen wie ein Verrückter.“

Diesem Gefühl begegne ich oft. Führungskräfte sollen den Weg in eine digitale Zukunft weisen.

Gleichzeitig sind Führungskräfte Suchende nach Entwicklungen, neuen Möglichkeiten und der richtigen Art von Digital Leadership.

Die zentralen Fragen sind: Was beinhaltet Digital Leadership? Was braucht es dazu? Und wie führt man dabei sich selbst, sein Team und sein Unternehmen zum Erfolg?

Ein herausforderndes Umfeld für Leadership

Digital Leadership ist kein fixes Modell. Dafür ist die digitale Welt zu fluid. Eher lässt es sich durch ein herausforderndes Umfeld charakterisieren, das von Unsicherheiten geprägt ist – hinsichtlich gesellschaftlicher Trends, Wirtschaft und Technologie.

1. Managementmodelle im autoritären Umfeld

Weltweit sind die demokratischen Freiheiten bedroht, zeigt der „Freedom in the World“ Index der NGO Freedom House. Er untersucht jährlich rund 200 Länder und klassifiziert sie als „frei“, „teilweise frei“ oder „unfrei“. Seit 2005 gab es jedes Jahr mehr Länder, in denen die Freiheiten eingeschränkt wurden als solche, in denen eine Verbesserung stattfand. Die Auswirkung ist gravierend: Vor 20 Jahren lebten 46 Prozent der Weltbevölkerung in „freien“ Ländern, heute nur noch 20 Prozent.

Für Führungskräfte ist dieses Democratic Backsliding zusätzlich relevant. Zwar betonen Managementmodelle oft flache Hierarchien mit Eigenverantwortung, jedoch entwickeln sie sich in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Trends. Daher:

Wachsender Autoritarismus könnte auch unternehmerische Führung prägen.

2. Kombination aus Inflation und Rezession

Ein zweiter verunsichernder Faktor ist die Wirtschaft, gerade in Deutschland. Hierzulande stieg 2022 und 2023 laut Statista die Inflation auf 6,9 und 5,9 Prozent – die höchsten Werte seit 40 Jahren. Einerseits ist Inflation oft ein Zeichen für ökonomische Überhitzung, andererseits schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2023 und 2024 um 0,3 und um 0,2 Prozent – wiederum das erste Mal seit zehn Jahren, dass es zwei Rezessionsjahre in Folge gab. Diese Kombination aus Inflation und Rezession beunruhigt viele.

3. Rasante technologische Entwicklung

Hinzu kommt die technologische Entwicklung. Auch sie erscheint historisch. So sehen Ökonomen in der Geschichte rund 25 Querschnittstechnologien. Das sind Innovationen, die mehrere Lebensbereiche revolutionieren: von der Domestizierung wilder Pflanzen und Tiere vor 10.000 Jahren über die Einführung von Geld und Schrift bis zur Entwicklung von Internet und Nanotechnologie.

Die neueste Querschnittstechnologie ist Künstliche Intelligenz, aber sie ist anders als die bisher dagewesenen: Sie hat vielfältigste Anwendungen, ihr ist ein sich selbst beschleunigender Fortschritt immanent, sie ist einfach zugänglich und verbreitet sich rasend schnell. So dauerte es nach der Veröffentlichung von ChatGPT 2022 nur zwei Monate, bis 100 Millionen Menschen den Service monatlich nutzten. Noch nie hat sich Technologie so rasant verbreitet. Schon 2024 berichteten in der Deloitte-Studie „State of Ethics“ 78 Prozent der Vertreter:innen großer Unternehmen, dass ihre Organisation generative KI wie ChatGPT einsetze.

Daraus erwachsen Sorgen und Chancen. So prognostiziert der „Future of Jobs Report 2025“ des World Economic Forum (WEF), dass technologischer Wandel bis 2030 weltweit neun Millionen Arbeitsplätze beseitigen und 19 Millionen Arbeitsplätze schaffen wird – jeweils mehr als jeder andere Makrotrend der Studie.

„Tech shame“, also die Scham, Technologien im Job nicht zu beherrschen, wurde als Begriff 2022 geprägt, vor allem für Digital Natives. Sie sind mit Smartphones aufgewachsen und spüren hohe Erwartungen an Digitalkompetenz. Mangels Erfahrung mit beruflicher Software befürchten sie dennoch oft, diese Erwartungen zu enttäuschen. Heute ist klar, dass „Tech shame“ alle Altersgruppen und Hierarchieebenen betrifft, auch Digital Leader.

Zwei Anker in unsicheren Zeiten

Heutige Führungskräfte sollten diesen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Unsicherheiten auf zwei Ebenen begegnen: auf emotionaler Ebene, indem sie psychologische Sicherheit schaffen; und auf praktisch-intellektueller Ebene, indem sie Sicherheit in Bezug auf zentrale Fähigkeiten aufbauen.

Die prominenteste Verfechterin psychologischer Sicherheit ist Harvard-Professorin Amy Edmondson. Sie versteht darunter die Gewissheit, dass man angstfrei Ideen, Bedenken und Fragen äußern oder auch Fehler eingestehen kann.

Kritiker bemängeln, sie schaffe unproduktive Wellness-Blasen. Tatsächlich geht es ihr im Gegenteil darum, zu ermutigen, konstruktive Reibung zuzulassen. Andere fordern, man solle statt Sicherheit mehr Leistungsanreiz durch Verantwortung schaffen. Amy Edmondson dagegen sieht hier keinen Gegensatz. Eher erachtet sie Verantwortung und psychologische Sicherheit als zentrale Faktoren einer zweidimensionalen Matrix (siehe Abbildung 1).

Illustration: Flaticon

Demnach führt psychologische Sicherheit nur in eine unproduktive Komfortzone, wenn es Mitarbeitenden an Verantwortung mangelt.

Häufiger ist das Spiegelbild: mangelnde psychologische Sicherheit gepaart mit viel Verantwortung. Das leite in die „Beklemmungszone“. Erst psychologische Sicherheit kombiniert mit Verantwortung führe in die „Lernzone“ innovativen Schaffens.

Amy Edmondson leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Führungskräfte sollten Verantwortung stärken, indem sie Ziel und Bedeutung klar umreißen. Psychologische Sicherheit fördern sie auf drei Arten:

- Sie definieren Arbeit nicht als Erledigen von Aufgaben, sondern als Erlernen von Fähigkeiten.

- Sie zeigen eigene Fehlbarkeit.

- Sie leben Wissensdurst durch offenen Austausch vor.

Unterschiedliche Kompetenzen sind gefragt

Auf dieser emotionalen Basis sollten Digital Leader praktisch-intellektuelle Sicherheit hinsichtlich vier Fähigkeiten aufbauen. Die erste:

Technische Kompetenz ermöglicht, mittels Daten Probleme zu erkennen, Trends vorherzusagen und Lösungen zu entwickeln.

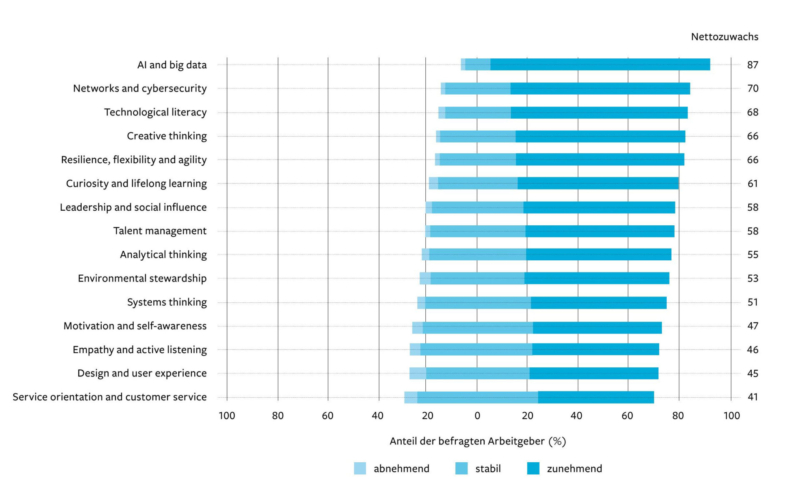

Derartige Kenntnisse betont auch der WEF-Bericht „Future of Jobs 2025“. So sehen 1000 befragte Arbeitgeber drei Fähigkeiten, die am meisten an Bedeutung zunehmen: „KI und Big Data“, „Netzwerke und Cyber-Sicherheit“ sowie „Tech-Kenntnisse“ (siehe Abbildung 2).

Anteil der Arbeitgeber, die bestimmte Fähigkeiten als zunehmend, abnehmend oder stabil in ihrer Bedeutung einschätzen. Die Fähigkeiten werden basierend auf dem Nettozuwachs eingestuft – also der Differenz zwischen dem Anteil der Arbeitgeber, die eine Fähigkeit als zunehmend wichtig erachten, und dem Anteil derjenigen, die sie als weniger wichtig einstufen

Abbildung 2: Fähigkeiten, die wichtiger werden (2025–2030); Quelle: WEF, Future of Jobs Report 2025

Zugleich benötigen Mitarbeitende und Führungskräfte als Digital Leader kognitive Kompetenz, vor allem für kritisches Denken. Denn KI erleichtert Desinformation; ferner führt sie auch zu Fehlinformation, da sie mit mangelndem Wissen manchmal Halluzinationen konfabuliert, also Falschaussagen tätigt. Umso bedeutender ist für Digital Leader eine gesunde Skepsis, logisches Denken und der Mut, Aussagen zu hinterfragen.

Ein drittes Element ist emotionale Kompetenz. Sie verhilft auch zu Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl leidet, wenn KI als Konkurrenz erscheint, die Aufgaben, Verantwortung und Motivation raubt. Stattdessen sollten Digital Leader zwischenmenschliche Fähigkeiten stärken. Darüber hinaus sollte man dem Rat von Ethan Mollick von der Wharton Business School folgen. Er plädiert für eine Arbeit als Cyborg, also als Mischwesen aus Mensch und Maschine. Als solcher delegiert man nicht einzelne Aufgaben an die KI, sondern löst sie gemeinsam in iterativen Schritten. So steigen Effizienz und Selbstwirksamkeit.

Die vierte zentrale Fähigkeit ist digital-ethische Kompetenz. Wie relevant sie ist, zeigt der Deloitte-Report „State of Ethics 2024“. Dafür wurden 1800 Expert:innen nach Technologien mit ethischen Risiken befragt. 54 Prozent nannten kognitive Technologien wie generative KI.

Daher sollten Führungskräfte digital-ethische Fragen, Werte und Richtlinien klar regeln.

Im Blick behalten, wie das Umfeld beeinflusst

Digital Leader spüren bei sich und ihren Teams oft eine Kombination aus Faszination und Verunsicherung. Dabei hilft es, zunächst im Blick zu behalten, wie ihr Umfeld sie selbst und andere beeinflusst. Dies gilt aktuell mehr denn je, da gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen Verunsicherung auslösen.

Zudem sollten Digital Leader gleichermaßen offen sein für Faszination und Unsicherheit. So erkennen sie, welche Chancen und Sorgen daraus erwachsen. Damit das gelingt, brauchen sie selbst und ihre Teams psychologische Sicherheit in Kombination mit Verantwortungsgefühl. Zugleich ist es wichtig, die nötigen technischen, kognitiven, emotionalen und digital-ethischen Kompetenzen für sich und ihre Teams aufzubauen, um auch bei zentralen Fähigkeiten Sicherheit zu schaffen.

Weiterlesen?

Für alle, die das Morgen schon heute denken.

* Testen Sie uns jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich –

mit Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel und Ausgaben.

Sie sind Abonnent, aber haben noch keinen kein Login? Hier registrieren mit Ihrem Abocode und vollen Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel erhalten.

Autorin

Dr. Ilga Vossen ist Leadership-Expertin und Director im Consulting bei Deloitte. Seit fast 20 Jahren unterstützt sie Kunden im Bereich Führungskräftestrategie, Entwicklung und Transformation. Als Coach begleitet sie Executives und Führungskräfteteams auf ihrem Weg in C-Level-Funktionen. Sie ist zudem promovierte Psychologin, systemische Beraterin und Mediatorin.