Viele Unternehmen befinden sich im Wandel. Das gilt auch für die Art, wie gearbeitet wird. Wie kann man trotz der Dynamik der Veränderungen die Unterstützung der Mitarbeitenden bekommen, sie vielleicht sogar begeistern für die Arbeitswelt von morgen und für die strategische Transformation? Viel lässt sich dabei vom Marketing lernen. Transformationsmarketing wird mehr und mehr zum Erfolgsfaktor im Change.

Der Veränderungsdruck auf Unternehmen ist hoch und wird weiter zunehmen. Entsprechend groß ist das Interesse an Change-Methoden, entsprechend umtriebig werden Change-Initiativen implementiert. Leider bleiben die meisten Initiativen nur Initiativen. Die Erfolgsquoten der hiesigen Unternehmen entsprechen nicht ihren Ambitionen. Diverse Studien unterschiedlicher Institutionen teilen diese Einschätzung.

Ob die anvisierten strategischen Transformationen der Unternehmen gelingen, entscheidet sich maßgeblich an ihrer kleinsten Einheit: dem Mitarbeitenden. Eine entscheidende Ursache für das Scheitern ist nach Aussage von Betroffenen häufig die fehlende oder zu späte Kommunikation mit der Belegschaft. Nur wenn Zielsetzung, Chancen und Rahmenbedingungen von Beginn an transparent gemacht werden, können Mitarbeitende für Veränderung gewonnen werden.

Die Veränderungsresistenz ist in allen Organisationen hoch. Sie kann nur durch Überzeugungsarbeit und Partizipation überwunden werden. Veränderungen dürfen weder „par ordre du mufti“ angeordnet noch sollte das Verständnis hinsichtlich der Zielsetzungen und Chancen vorausgesetzt werden. Im Gegenteil: Unternehmenslenker und -lenkerinnen sowie andere Führungskräfte sind gut beraten, Change-Initiativen wirksamer und wertschätzender zu „bewerben“. Kurzum, wir müssen „Mindset, Urgency & Thrive“ vermitteln: MUT.

Transformationsmarketing: Change-Initiativen und Transformationsziele vermarkten

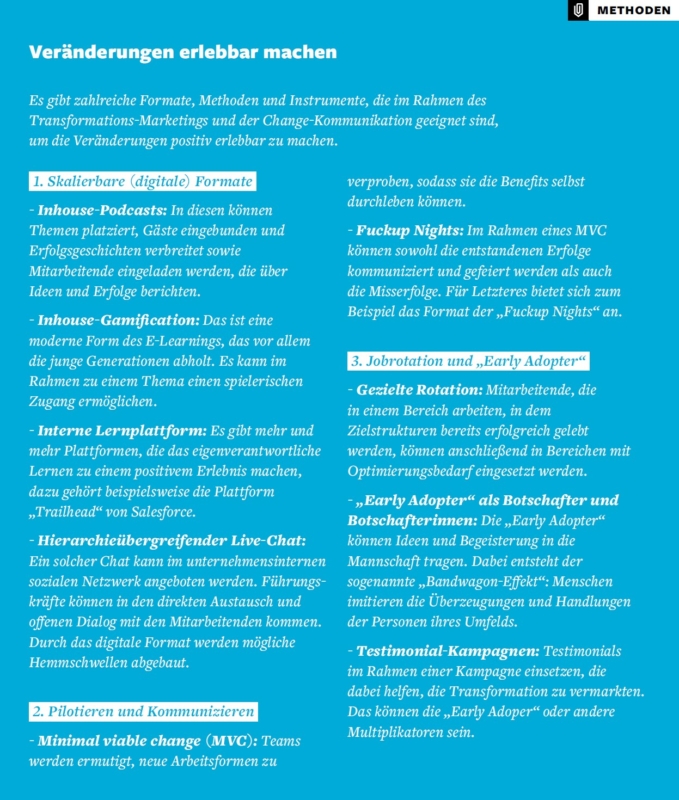

Neben der inhaltlichen und qualitativen Optimierung der Kommunikation ist Quantität ein Erfolgsfaktor: Es geht darum, möglichst viele Menschen bzw. Teilnehmende der Zielgruppe zu erreichen. Unternehmen benötigen folglich effektive und skalierbare Formate. Auf diesen Überlegungen aufbauend, möchte ich einen Begriff einführen: Transformationsmarketing.

Prinzipiell geht es im Marketing darum, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens am Markt zu etablieren und diese zu vermarkten, bum so den Umsatz und den Gewinn zu erhöhen. Abgewandelt auf das „Transformationsmarketing“ könnte das so klingen:

Prinzipiell geht es im Transformationsmarketing darum, die Transformationsziele und Change-Initiativen eines Unternehmens in der Belegschaft zu etablieren und sie zu vermarkten, um so die Unterstützung und das Engagement zu erhöhen.

Nachfolgend beschreibe ich sechs Faktoren, die bei Change-Vorhaben besonders wichtig sind, damit das gelingen kann.

1. Das Warum und der Nutzen

Veränderung bedeutet immer auch Kraftanstrengung, Aufwand und Risiko. Menschen wollen daher verstehen, warum das notwendig ist und wofür es sich lohnt: „What’s in for me?“ Der Purpose – der Sinn und Zweck des Schaffens – ist im Kontext der Transformation wichtiger denn je. Wird bei der Kommunikation nur die halbe Wahrheit vermittelt, aus Angst, die „Mannschaft“ zu überfordern oder zu verschrecken, füllen Teams die inhaltlichen wie kausalen Lücken mit eigenen Vermutungen, Interpretationen und Spekulationen. Das kann zu unerwünschten kontraproduktiven Effekten führen. Um das zu verhindern, ist ein in sich rundes Gesamtbild darzustellen.

2. Orchestrierung der Kommunikation

Die interne Veränderungskommunikation bedarf einer gewissen Orchestrierung. Persönliche Ansprachen durch die Führungskräfte müssen mit den zentralen Initiativen der Kommunikationsabteilung verzahnt werden, um einheitliche und glaubwürdigen Botschaften über alle Kanäle zu senden. Zudem sollte das Timing koordiniert werden. Methoden und Werkzeuge wie eine Kommunikationsmatrix mit einer Differenzierung in Kategorien wie Reichweite, Stakeholder, emotionaler Erlebniswert, Sachinformation können dabei unterstützen.

Eine zentral gesteuerte Kommunikation sollte unbedingt begleitend, aber niemals als Ersatz für die Kommunikation und den direkten Austausch mit den Führungskräften eingesetzt werden. Ebenso wenig sollte die Kommunikation von oben eine Einbahnstraße darstellen, sondern bidirektionale Formate anbieten. Der persönliche Austausch zwischen Führung und Mannschaft stärkt das Vertrauen und kann mögliche Ängste abbauen.

3. Intensive und vielfältige Kommunikation

Kommunikation zu Veränderungsprojekten bedarf der Wiederholung. Wir wissen aus der Kommunikationsforschung, dass eine Botschaft erst nach sechs bis acht Wiederholungen tatsächlich empfangen und verarbeitet wird. Dazu kommt der sogenannte Bestätigungsfehler: Menschen nehmen Informationen sehr selektiv auf und verstärken Inhalte, die bestehende Glaubensätze bestätigen. Das Hervorheben und das Wiederholen der neuen Denkmuster unterstützen das Durchbrechen der Bestätigungsfehler.

Der Einsatz unterschiedlicher Formate und Kanäle (Multi-Channel) steigert die Effektivität, da mehr Mitarbeitende erreicht werden und mediale Abwechslung entsteht. Aber auch hier gilt Augenmaß, um eine Reizüberflutung zu vermeiden. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass zu viel unterschiedliche Maßnahmen zu einer Übermüdung und zu inflationären Abnutzungserscheinungen führen. Hier gilt es, den Fokus zu wahren: Lieber eine wichtige Maßnahme in die Umsetzung bringen als nur viele parallele Vorhaben anzugehen.

Verstand und Herz der Zielgruppen erreichen

4. Emotionen wecken und Geschichten erzählen

Das Narrativ von Change-Programmen wird zu oft von den Controllern bestimmt. Die Notwendigkeit zur Veränderung wird dann mit Zahlen, EBIT-Margen, KPIs und Überleitungsschaukeln erklärt. Das holt die Menschen nicht ab. Das Change Management der Vergangenheit drehte sich häufig um Optimierung, Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Damit verbunden sind nicht selten Verlustängste und die Sorge um den Arbeitsplatz.

Spätestens seit Daniel Kahnemans Weltbestseller „Schnelles Denken, langsames Denken“ kennen wir die zwei Systeme unseres Gehirns. Fast alle Entscheidungen und Glaubensmuster werden vom schnellen, instinktiven Denken (System 1) gebildet, das sich unserem bewussten Denken entzieht und stattdessen von der Umwelt und den emotionalen Eindrücken leiten lässt. Um Menschen zu erreichen, müssen wir Emotionen auslösen. Neben rationalen Argumenten müssen wir wieder Geschichten erzählen. Wir müssen Verstand und Herz erreichen.

An dieser Stelle bedeutet effektive Kommunikation auch Übersetzungsarbeit: Wenn Zusammenhänge immer komplexer werden, hilft die Überführung in Bildsprache und Analogien, um im Kontext der Reizüberflutung und latenten Überforderung niederschwellige Angebote zu schaffen.

Die Eintrittsbarrieren für die angebotenen Informationskanäle müssen niedrig sein. Damit sich Mitarbeitende auf die neuen Inhalte und Zusammenhänge einlassen und sich für neue Ideen interessieren. Veränderungskommunikation darf weder anstrengend noch zeitintensiv sein.

Es geht dabei auch um eine Inszenierung und um Storytelling.

Dabei können wir uns von anderen Anwendungsfällen und Beispielen inspirieren lassen. Denken wir an die Produktvorstellung des iPhones durch Steve Jobs im Jahre 2007 – ein Meilenstein der Produkt-Kommunikation. Hier wurden nicht die Zahlen, Daten, Fakten des neuen Geräts aufgezählt, sondern eine Geschichte erzählt, Spannung

aufgebaut, Überraschungsmomente gebildet – kurzum, es wurde inszeniert. Warum übertragen wir diese wirkungsvollen Muster nicht konsequenter auf die Change-Kommunikation?

5. Auf Chancen fokussieren und Begeisterung freisetzen

Um Mitarbeitende zu aktivieren, arbeitet die Unternehmenskommunikation gern mit Angst: „Wir müssen uns verändern, sonst fallen Tausende Arbeitsplätze weg.“ Change-Forschung verrät, dass extremer Druck und Angst den sogenannten „Survive-Modus“ aktiviert, ein angeborenes Reaktionsprogramm des Menschen. Dieser ist evolutionsbedingt auf kurzfristiges Überleben ausgerichtet. Das Problem: Der Survive-Modus engt den Blick ein. Innovationen werden dann als Ablenkung oder gar Bedrohung empfunden. Also, alles Verhaltensweisen,

die Wandel im Wege stehen.

Dringlichkeit („Urgency“) zu wecken, um Mitarbeitende zu mobilisieren, ist nachvollziehbar. Der Survive-Modus darf aber nicht überhitzen. Stattdessen sollte der „Thrive-Modus“ angesprochen werden. Dieser ist auf Chancen ausgerichtet. Ist eine Gelegenheit erkannt, setzten Begeisterung und Freude ein, Neugierde steigert sich. Freigesetzte Energie ist längerfristig abrufbar, im Gegensatz zur punktuellen Energiebereitstellung der Survive-Reaktion.

6. Mit den „Early Adoptern“ beginnen

Jedes Marketing braucht eine Zielgruppen-Ausrichtung, so auch das Transformationsmarketing. In der Initialphase sollten die sogenannten Innovatoren und Early Adopter aktiviert werden, die im Durchschnitt rund 15 Prozent der Mitarbeitenden ausmachen. Diese Gruppe ist eher bereit, Risiken und Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um Innovationen zum Leben zu erwecken. Eine Eigenschaft der Early Adopter macht man sich dabei zunutze: Sie wollen die Ersten sein. Der Rest der Belegschaft – die sogenannte frühe und späte Mehrheit und die Nachzügler – werden vom Enthusiasmus der Vorreiter und Vorreiterinnen angesteckt. Zudem braucht die Gruppe der Mehrheit und Nachzügler die Gewissheit, dass die Neuerungen bereits von anderen verprobt wurden.

Auch die Ansprache erfolgt gemäß Zielgruppe: Wir projizieren unsere Weltanschauung in der Regel auf andere und gehen davon aus, alle sehen die Welt genauso wie wir. Das ist natürlich ein Trugschluss. Zwischen dem Top-Management und der sogenannten Arbeitsebene liegen oft Welten. Wenn Kommunikation nicht die Wahrnehmung und Realität der Zielgruppe reflektiert, ist sie unwirksam. Oft beinhaltet die Kommunikation, was die Unternehmensleitung für wichtig erachtet und ignoriert die Realität der Belegschaft.

Der Einstieg in das Transformationsmarketing erfolgt nach fundierter Analyse der Ausgangslage.

Eine Mitarbeiterabfrage kann eine Standortbestimmung, zum Beispiel per Selbsttest auf Basis der Likert-Skala, unterstützen. Die initiale Standortbestimmung dient als Selbstreflexion, Sensibilisierung und der Ableitung von konkreten Handlungsfeldern.

Unternehmen müssen Arbeitsweisen verändern

Exponentieller Fortschritt und disruptiver Wettbewerb aus dem Tech-Umfeld treiben die hiesigen Konzerne an, ihre traditionellen Arbeitsweisen zu verändern. Um auf die steigende Dynamik der Marktanforderungen und Rahmenbedingungen zu reagieren, müssen bestimmte Unternehmensbereiche mehr Flexibilität, Geschwindigkeit und Innovationskraft entwickeln. Das geschieht nicht auf Zuruf, sondern wird durch Anpassungen der Organisationsform, der Arbeitsweise und Unternehmenskultur ermöglicht. Weitere Trends wie hybride Zusammenarbeit, New Work und Digitalisierung der Arbeitsumgebung treiben Veränderungseffekte zusätzlich an.

Dieser Wandel gelingt jedoch nicht gegen die Mitarbeitenden. Es braucht deren Unterstützung. Dafür muss man den Menschen die Angst vor der Zukunft nehmen und sie vielleicht sogar für sie begeistern. Die Anforderungen an die Change-Begleitung und an das Transformationsmarketing sind damit riesig.

Neben den bekannten Formaten wie Film und Keynote brauchen wir frische und effektive Ansätze. An dieser Stelle möchte ich ein „Speed-Dating mit der Arbeit von morgen“ ins Spiel bringen. Dabei handelt es sich um einen Inhouse-Workshop mit unterschiedlichen Stationen („Dates“). Jedes „Date“ steht je nach Bedarf und Zielsetzung für ein eigenes Thema, wie zum Beispiel Disruption, Ambidextrie, Future Skills oder agile Methoden. An jeder Station wird ein Mix aus Information, Emotionalisierung und Interaktion angeboten: beispielsweise ein kurzer Impulsvortrag, eine kurzweilige Aufgabe und anschließende Q&A oder Diskussionsrunde.

Das Transformationsvorhaben erlebbar machen

Durch das Format des „Speed-Datings“, in dem kurzweilig und interaktiv verschiedene Themen-Cluster eingeführt werden, kann in kurzer Zeit eine Art „Grundbefähigung“ stattfinden. Es wird ein Grundverständnis hinsichtlich der Begriffe, Zusammenhänge und Chancen vermittelt. Im Sinne eines Event-Brandings eröffnet der Begriff und das Konzept des „Speed-Datings“ interessante Anknüpfpunkte für die interne Vermarktung.

Sobald ein Grundverständnis und ein erstes Interesse gesät sind, können die Ideen und Konzepte der jeweiligen Transformationsvorhaben erlebbar gemacht werden.

Stellen wir uns ein Rollenspiel im Seminarformat vor, in dem ein Team eine Aufgabe in zwei verschiedenen Modi durchläuft. Dabei kann es sich beispielsweise um ein „traditionelles Wasserfallmodell versus agile Arbeitsweise“ handeln. Die Spielregeln, Prozessschritte und die einzelnen Rollendefinitionen verändern sich entsprechend des jeweiligen Modus. Die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile der einzelnen Arbeitsweisen werden so unmittelbar erlebbar. Der Lerneffekt ist dadurch signifikant höher.

An einzelne Zahlen und Daten wird sich die oder der Einzelne nicht erinnern, wohl aber an das Rollenspiel inklusive der Erlebnisse, Erfahrungen und „Aha“-Momente.

Dialog auf Augenhöhe und wertschätzend

Der Begriff Transformationsmarketing und die Empfehlung effektiver Methoden sollen nicht den Eindruck erwecken, es gehe um das kommunikativ perfektionierte Durchdrücken von Top-Management-Zielen. Es geht weder ums „Überreden“ noch um eine Form von „Unternehmens-Propaganda“, sondern ums Überzeugen: wertschätzend, kritikfähig, auf Augenhöhe.

Veränderungen werden in erster Linie von Menschen für Menschen gemacht.

Der Dialog zwischen Führung und Belegschaft inklusive der Einbindung der „Mannschaft“ in die Ausgestaltung der Change-Initiativen sind essenziell.

Die geringen Erfolgsquoten der Change-Initiativen können uns nicht zufriedenstellen. Wir brauchen mehr Überzeugungskraft, mehr Begeisterungsfähigkeit, mehr Wertschätzung sowie Partizipation der Mitarbeitenden. Wenn wir eines gelernt haben, dann dass „Change Journeys“ mehr als neue Segel brauchen, nötig ist, das Fernweh der Crew zu entfachen.

Autor

Christian Schwedler

ist Stratege bei der BMW Group sowie freiberuflicher Experte und Speaker für Change. Sein Sachbuch „Speed-Dating mit der Arbeit von morgen“ erreichte kurz nach Erscheinen Platz eins der Amazon-Bestseller-Liste in der Kategorie Wirtschaft und Arbeitsrecht (www.christianschwedler.com).

»Christian bei LinkedIn

Der Wandel in Organisationen nimmt durch die gesellschaftliche Entwicklung zu. Darauf haben Graswurzelinitiativen eine starke Wirkung. Sabine Kluge und Alexander Kluge über „Wandel in Organisationen durch Graswurzelinitiativen“.